このコーナーは、ニューヨークのトップバーテンダー 後藤健太さんが、本格麦焼酎「いいちこ」ゆかりの地、大分の見どころを巡る訪問記です。「いいちこ」がどんな土地で生まれたのかを知って飲んでいただければ味わいも増すことでしょう。最初の訪問先は本殿創建1300年の歴史をもつ宇佐神宮。日本でお酒は神と人をつなぐ大切な存在です。後藤さんは神宮境内の荘厳な雰囲気の中を家族と共に参拝しました。この神宮のある大分県宇佐市で酒造会社の三和酒類は「いいちこ」をつくっています。続いて訪れたのは300年間、親から子に技術継承されてきた小鹿田焼(おんたやき)の窯元。職人仕事に関心の高い後藤さんは、カクテルの酒器としても注目されたようです。

※冒頭の写真は宇佐神宮の本殿を囲う南中楼(みなみちゅうろう)門。天皇の使者「勅使(ちょくし)」が入る正門として利用されたので「勅使門」とも呼ばれる〔写真提供:宇佐神宮〕

写真:三井公一 構成・動画:Contentsbrain

<今回後藤さんが訪れた場所>

今回訪れたのは九州地方・大分県の宇佐神宮(宇佐市)と小鹿田焼の里(日田市)

<動画で観る大分訪問記>

後藤さんが日本を代表する神社、宇佐神宮を参拝し、その後、小鹿田焼の里を訪問する様子をショートムービーでご覧ください。神宮境内の清々しい空気感、小鹿田焼の窯元で代々引き継がれてきたろくろの見事なワザを満喫いただけます。

宇佐神宮参拝のムービーはこちら⇓

小鹿田焼の里訪問のムービーはこちら⇓

広々とした境内を進み、作法に則り宇佐神宮の本殿を参拝

日本に住む人にとって神社というのは身近な存在です。では、そもそも「神社」とは何でしょう。それは「神道」の聖地であり、そこには自然や祖先などの神が祀られています。参拝者は農業において五穀豊穣(ごこくほうじょう)、家庭内やコミュニティーでは安心安全などを祈願するために訪れます。

日本には、神道系の宗教法人は10万社くらいあり、そのうち神社本庁⋆1がまとめている神社が約8万社あると言われています。今回、後藤さんご一家が参拝に訪れた宇佐神宮は、国内に4万社あまりあると言われる八幡社の総本宮。八幡神社というのは、主に八幡大神(はちまんおおかみ)とされる応神(おうじん)天皇の神霊を祀り、昔は武士の守り神として信仰されました。今では農業や地域の守り神として信仰されています。

⋆1 神社本庁: 全国の神社約8万社を包括する宗教法人。神社神道の宣布、包括する神社の指導、神職の養成などを行う。

宇佐神宮境内に入るゲート、大鳥居(おおとりい)

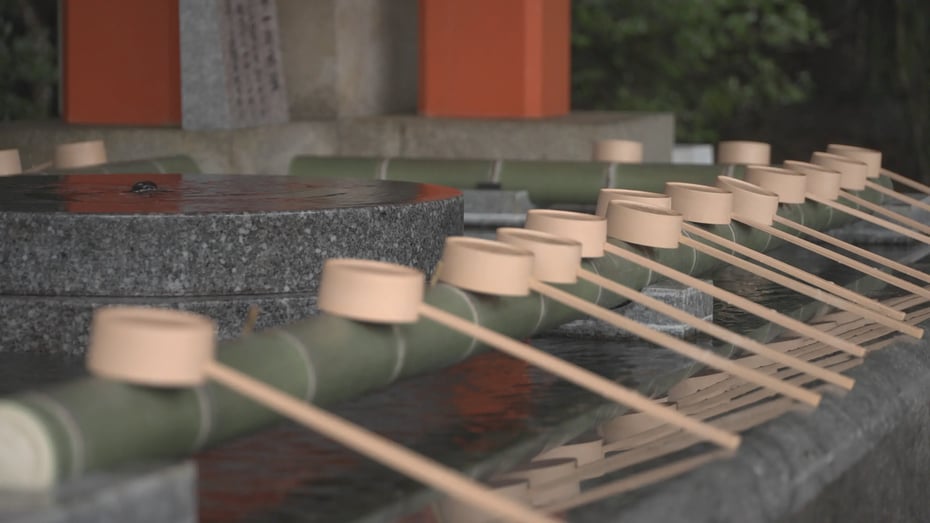

後藤健太さんは奥様と息子さんと3人で宇佐神宮をお参りします。鮮やかな朱色の大鳥居(おおとりい)の手前で一礼して、玉砂利が敷き詰められた参道を進みます。まずは、参拝前に手や口を清める専用施設「手水舎(てみずしゃ)」にやってきました。手水鉢(ちょうずばち)の水を柄杓(ひしゃく)ですくい、左手、右手の順に洗い、丸めた左手に水をためて口を清めます。柄杓の柄の部分に水を流してから元の位置に伏せて戻します。柄杓に直接口をつけてはいけません。

後藤さんは息子さん、奥様と並んで、「柄杓を右手で持って左手にかける。左手に持ち替えて右手にかける。はい。また右手に持ち替えて」とお清めの作法をご指南。

参拝者は手水舎の手水鉢に備えられている柄杓(ひしゃく)で水をすくい手と口を清める

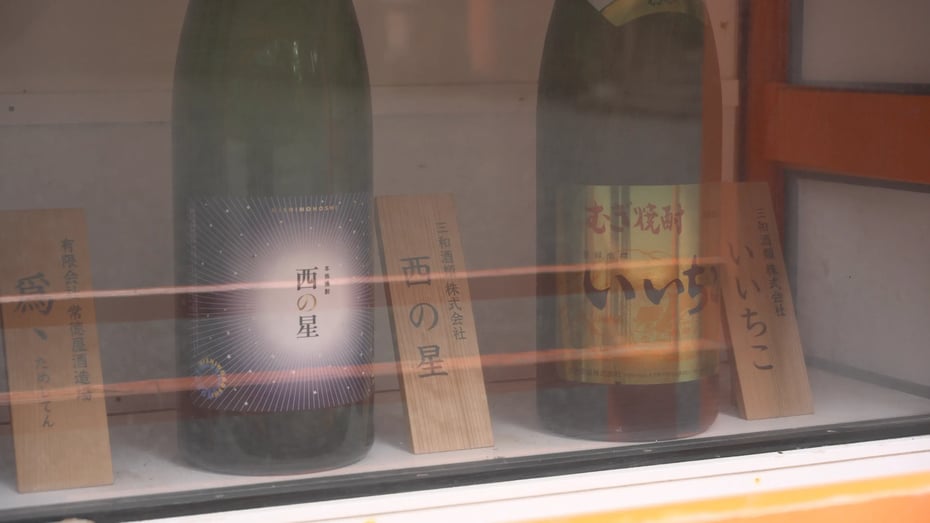

後藤さんたちが歩を進めると、左側に小高い丘があり、石段が見えてきました。両側には直径50cm以上の大木がそびえ立っています。その石段の手前で後藤さんの目を引いたのが、奉納酒の陳列台でした。

奉納酒というのは、神様への感謝や祈りを込めて捧げるお酒です。お神酒(みき)とも呼びます。奉納酒は神様への感謝や農業の豊作祈願として、神と人をつなぐ儀式としての意味があります。一般的には、藁(わら)などでくるんだ菰樽(こもだる)に入れた日本酒を奉納するのが定番。しかし、ここは焼酎処の九州だけに、日本酒の菰樽と並んで本格焼酎の一斗(いっと)瓶(18リットル)が陳列されていて、本州で生まれ育った後藤さんには新鮮な風景として目に映ったようです。

宇佐神宮に奉納された地元大分の蔵元のつくった日本酒の菰樽(上段)と本格焼酎の一斗瓶

「いいちこ」をつくる三和酒類のルーツは日本酒の蔵元。いまでも日本酒「和香牡丹(わかぼたん)」をつくり続けている。写真は二段積みにした「和香牡丹」の菰樽

「いいちこ」を手がける三和酒類が奉納した大分麦焼酎®「西の星」(左)と本格麦焼酎「いいちこ」の一斗瓶

奉納酒の陳列台を通り過ぎて、鳥居をくぐり、険しい石段を登ります。宇佐神宮には、この丘の上にある上宮(じょうぐう)と、丘の反対側に下宮(げぐう)があります。石段を登りきると現れたのが朱色の美しい建物である「南中楼門」(冒頭の写真)。この背後には上宮本殿が建っています。八幡大神を祀る一之御殿、地元宇佐の女性神の比売大神(ひめのおおかみ)を祀る二之御殿、八幡大神の母、神功(じんぐう)皇后を祀る三之御殿の3つから成るM字型の屋根をもった本殿は、八幡造(はちまんづくり)と呼ばれる美しい建築様式として国宝に指定されています。

西中門(さいちゅうもん)より進み、御本殿間近で参拝

境内では結婚式やお祭りなども行われます。神社は慶弔の際に集まる場所という点ではキリスト教の教会などにも少し似たところもありますが、神道には唯一神や聖書などの経典はなく、自然そのものを神聖視する点は神社固有の特徴と言えます。

みなさんは神社で祈りを捧げる際の作法をご存じですか? 「二礼 二拍手 一礼(にれい にはくしゅ いちれい)」が基本とされます。お辞儀を2回、胸の高さで両手を合わせて拍手を2回、最後に深く1回お辞儀をする。拍手には、参拝者の存在を神に知らせて、身を清め、感謝を伝える意味があると言われています。

息子さんと並んで参拝する後藤健太さん。神社での祈りの基本は礼・拍手・礼

ところが、ここ宇佐神宮の参拝では伝統的に「二礼 四拍手 一礼(にれい よんはくしゅ いちれい)」が推奨されています。拍手が2回ではなく4回なのです。その理由は境内の案内書には記されていませんが、八幡社の総本宮に対する特別な敬意を示すためなのかもしれません。

「(息子さんに向かって)お父さんの横に来て。はい、まずはお辞儀をします。2回。はい。4回(手を)叩きます。手と手を合わせて、お祈りをして……」と後藤さん。息子さんと並んで、拝礼を済ませました。

広々とした境内(約50万㎡)に、うっそうと茂る樹木、豊かな水をたたえた池、荘厳で華麗な神社建築を眺め、祈祷殿(きとうでん)でご祈祷を受けた後に「心身ともに清められたという感じです」と語った後藤さんは、何を祈ったのでしょうね。

●宇佐神宮

日本国内には本庁が包括する神社が約8万社あるといわれ、そのうち、八幡大神(応神天皇)を祀る八幡神社は約4万社あまりと言われている。その総本宮が宇佐神宮。八幡大神は571年に初めて宇佐の地にあらわれたと伝えられ、その後、725年に、一之御殿が造られた。これを起点に、2025年に宇佐神宮は御鎮座1300年という節目を迎えた。この宇佐という土地は、中国大陸から朝鮮半島を経由して、仏教が早くから流入した地域であり、地域に根付いた山岳信仰と宇佐神宮の八幡信仰は、神道と仏教が混ざり合い一緒に信仰される日本独特の神仏習合の先駆けとなった。現在も年間150万人以上の参拝客が訪れる。

住所:大分県宇佐市南宇佐2859

宇佐神宮の参拝を終えた後藤さん。

次は、江戸時代中期、1705年頃に開窯(かいよう)と伝わる大分県の伝統的なやきもの、小鹿田焼の里に向かいます。

全工程を手仕事で行う窯「小鹿田焼」の里。唐臼(からうす)の音に癒やされる

小鹿田焼は日用陶器として地元に普及した

(撮影協力:民芸の店 ぶんご)

日本は古くからやきものが盛んな国です。12〜13世紀頃(鎌倉時代頃)から各地で窯場が開かれ、土地の土と伝統に根ざした個性的な陶器が盛んに作られてきました。16世紀末(安土桃山時代頃)までに開窯した窯場では備前(びぜん)焼・信楽(しがらき)焼・瀬戸焼などが知られています。17世紀初頭(江戸時代初期)には九州・有田で磁器が始まり、中でも伊万里(いまり)焼はオランダ東インド会社を通じて欧州に輸出され高い評価を得ました。その一方、日本各地で地域性豊かな庶民の生活日用品も作られてきました。今回訪問する小鹿田焼もそうした素朴なやきものの1つです。

日田市の中心部から車で20~30分ほど走ると道幅が狭くなってきました。運転が心細くなる頃、山あいの集落、小鹿田焼の里が現れました。この里には、江戸時代からの技法をそのままの形で今日まで存続させてきた窯元が現在9軒あります。

小鹿田焼の里の集落。足を踏み入れると唐臼の音が聞こえてくる

後藤さんが車から降りて静かな集落を歩き始めると、小川のせせらぎと共に、ガゴン、ゴトンという聞きなれない音が聞こえてきます。これは小鹿田焼の作陶に使う陶土を製造するための唐臼の音です。

9軒の窯元の1つ、黒木史人(くろき ふみひと)窯の黒木史人さんに案内されて、唐臼の小屋に向かいます。見えてきたのは、小川のすぐそばに並ぶ木造の小さな小屋。小屋の横で上下する木製の木桶を見て、「すごい」とつぶやきながら歩くピッチが速まります。

見せていただいた小屋の中には唐臼が3基。木製の太い杵(きね)が上下に動いていました。杵の上がり下がりは公園のシーソーにも似ています。近隣の裏山から収集してきた陶土となる原料の土塊を臼の部分に入れて、それを木の杵で砕きます。

「いやあ。 迫力ありますね」(後藤さん)

「よく故障するんですよ」(黒木さん)

集落を流れる小川の水を使って、杵で土を砕き続ける唐臼

太くて重い木の杵を持ち上げる動力は小川の水。木桶に水をためていき、その重さで、テコの原理で杵を持ち上げ、ある水量に達すると一気にこぼれて杵を降り下ろす。それを延々と繰り返します。木桶から一気に流れ落ちる水音、原料土を叩きつけるガゴンという重みのある音。木と木のすれる音。昼夜問わず里のそこかしこから聞こえてくる唐臼の作業音は、環境省の「残したい日本の音風景100選」にも選ばれています。

小屋の中の杵と臼。ここに採収してきた原料の土の塊を入れて杵を降り下ろして細かく砕いていく

(写真は坂本工窯の唐臼)

小屋の外側では小川の水を引いて杵の反対側のくり抜かれた桶の部分に水を流し込む。たまった水の重みで杵を振りかぶり、水がこぼれ落ちると一気に杵が振り落とされる

(写真は坂本工窯の唐臼)

唐臼で砕いた土は水槽でろ過して、その後、天日で乾燥させる。写真左は小鹿田焼の陶工の黒木史人さん

唐臼の小屋から数分歩くと黒木史人窯の工房があります。ろくろの前に座り、工程を見せてくれたのは、史人さんの長男の嘉津才(かづさ)さん。地元の高校を卒業後、父の営む黒木史人窯に入り3年。日々、作陶に励む若き陶工です。

器の成形には足で蹴って回転させる「蹴(け)ろくろ」を使います。電動ろくろは使いません。右足で蹴って、ろくろを時計と逆方向に回転させます。ろくろはかなり重さがあるので、ひとたび勢いをつけるとしばらく回転し続けます。

「今、息子が、『飛び鉋(かんな)』という技法ですね、それをやります。一瞬で終わりますので。ハチが飛んでるような音、これが飛び鉋です」(黒木史人さん)

連続した細い削り目を入れる飛び鉋の実演を見せていただいた後藤さん。

「すごいじゃないですか」とそのワザに見とれていらっしゃいました。

黒木嘉津才(くろき かづさ)さんの飛び鉋の技法を見学する後藤健太さん

弾力性のある金属製のカンナを使い連続した細い削り目を入れる「飛び鉋(かんな)」という技法

小鹿田焼の人気の1つが、そのシンプルな文様の装飾です。3つの装飾技法について説明しましょう。黒木嘉津才さんに見せていただいた「飛び鉋」では、弾力性のある金属製の鉋(かんな)を使い、ろくろの回転速度で削り目の間隔に変化を出します。続いて、専用の櫛(くし)を使い波形の曲線を描く「櫛描き」。そして、半乾きの段階で素地に白い化粧土を塗り、固まる前に刷毛(はけ)を当てて濃淡を表現する「打ち刷毛目」。これらの技法が取り入れられたのは大正期(1910年代)の頃からとのことですが、いまや小鹿田焼の代表的な文様と認知されています。

下に3つの装飾の技法を用いた作品をお見せします。

<小鹿田焼の主な技法>

飛び鉋の技法による文様の皿

(撮影協力:民芸の店 ぶんご)

櫛描きで波の文様を入れたカップ

(撮影協力:民芸の店 ぶんご)

打ち刷毛目の文様の皿

(撮影協力:民芸の店 ぶんご)

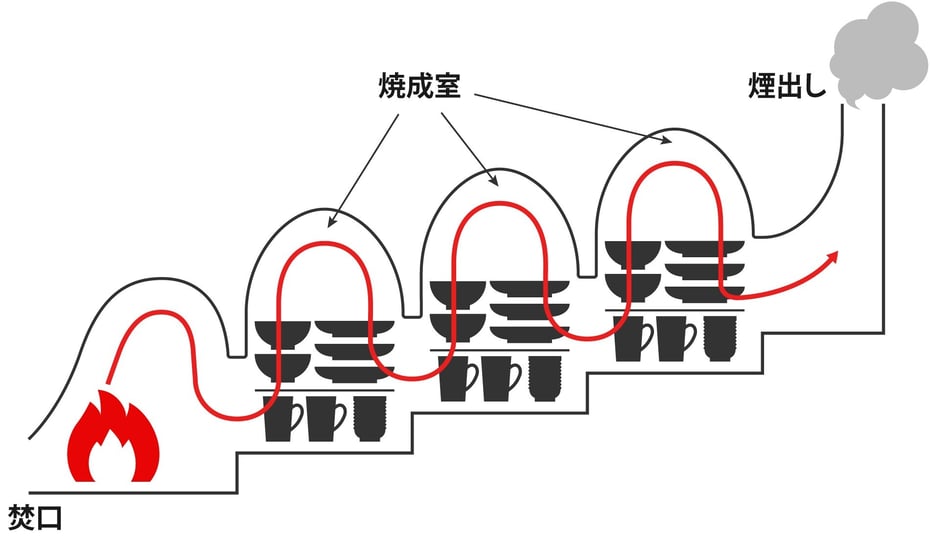

ろくろでの成形を終えたら、天日で干して固め、いよいよ火入れです。小鹿田焼では電気やガスを使わず、薪(たきぎ)を使う昔ながらの登り窯⋆2で行います。「個人窯」を使う窯元もありますが、今回お邪魔した黒木史人窯では複数の窯元で管理する「共同窯」を使います。この窯は火をくべる焚口(たきぐち)から斜面上方に焼成室(しょうせいしつ)が8室(袋とも言う)が連なっています。

⋆2 登り窯: 斜面の傾斜を利用して複数の焼成室を階段状に連ねた窯。下段の焚口(たきぐち)で薪を燃やすと、炎と熱が上方に流れていく。これにより複数の燃焼室を効率よく加熱できる。炎の流れや温度、灰のかかり方などにより、自然な色合いや質感が生まれるのも特徴。

登り窯の構造図

焚口(たきぐち)で薪を燃やすと、上方にある焼成室に炎と熱が流れていく

小鹿田焼の里で見かけた、火入れする前に、天日で乾燥させている皿

小鹿田焼の里で複数の窯元が共同利用している登り窯。斜面に沿って8つの焼成室が並ぶ

登り窯の焼成室の内部を見学する後藤さん

登り窯の焼成室内を見学する後藤さん

「これが共同窯で、私が使ってる窯です。この中で(ろくろで作った器を)焼いて、出来上がったら完成です。これを全部焼くのに50 時間前後かかります。(焼成室の)中に入ってみますか? どうぞ、どうぞ」(黒木史人さん)

少しからだをかがめて焼成室に入った後藤さんはスマホのライトで見回して、納得のお顔。小鹿田焼の魅力の1つが、全体の土と焼き具合から感じられる柔らかな風合い。ごはんやおかずなどを盛って普段使いする器で、厚みがあり、持つと温かみが感じられるこのやきものを後藤さんも気に入ったようです。

見学に訪れた小鹿田焼の里に9軒ある窯元の1つ、黒木史人窯の工房に隣接する展示コーナー

●小鹿田焼(おんたやき)

大分県日田市皿山の伝統的なやきもの。約300年前の江戸時代中期、1705年頃の開窯と伝わる。「小鹿田」という地名に名称の由来がある。実用陶器として無名の存在だったが、1931(昭和6)年に美術評論家の柳宗悦(やなぎ むねよし)が訪れ、伝統的な技法と素朴な作風を賞賛。1954(昭和29)年と1964(昭和39)年に英国の陶芸家バーナード・リーチが里に滞在して窯元と交流したことで国内外に知られるようになった。現在の窯元の数は9軒あり、「小鹿田焼」という共有ブランドで出荷される。1995(平成7)年に国の重要無形文化財に指定された。

小鹿田焼の里

住所:大分県日田市源栄町(もとえまち)皿山

<訪問を終えて後藤さんのひとこと>

宇佐神宮参拝で心身ともに清められた感じです。今回は家族も一緒に来ることができて良かった。アメリカではこういう経験はゼロですからね。得難い経験ができました。もともと僕は日本で生まれて日本で育って、父親は神社や寺にお参りすることは欠かさないタイプの人でした。幼い頃に父親に連れられて、家族で神社や寺にお参りしたという思い出が蘇ってきました。その後に伺った小鹿田焼の里、素敵な場所でしたね。小鹿田焼は以前から知っていましたが、さらに好きになりました。このやきものの風合いは、「iichiko彩天」の味となんだかマッチするものがありますね。

うちの(NYの)バーのお客様は、日本に行ったことのある人、これから行く予定のある人、日本に住んでいたことがあるといった方が大勢いらっしゃいます。日本でも、海外のお客様と接する機会が増えてきていると思います。そういったときに、バーテンダーやバーの経営者は、日本文化のアンバサダーとして、お客様に日本のことをちゃんと説明できるように常日頃から心がけたいですね。

日本にいようが、ヨーロッパにいようが、アメリカにいようが、各自が説明のレベルアップを心がけて、全体の平均点を上げていければ、お客様にもバーテンダーにも、お互いにいいことなんじゃないかと思います。

PROFILE: 後藤 健太(ごとう けんた)

「Bar Goto」「Bar Goto Niban」オーナーバーテンダー

千葉県出身。ニューヨークの名門バー「Pegu Club」(2020年閉店)にて、ヘッドバーテンダーとして7年在籍する。2011年、世界最大規模のカクテルの祭典「Tales of The Cocktail Spirited Awards®」にて「American Bartender of the Year(バーテンダー最優秀賞)」を受賞。同賞の受賞は日本人では初となる。アメリカのクラシックカクテルに、日本の食材やうま味を融合させた独自のスタイルで人気を得る。ニューヨークのローワー・イースト・サイド地区にオープンした自身のお店「Bar Goto」は、今年で10周年を迎える。2020年1月にブルックリンに2号店となる「Bar Goto Niban」をオープン。2026年秋に、著書「The Goto Bartender Guide」が、アメリカで先行出版される予定。